青森-蟹田-三厩-蟹田-青森-野辺地-下北-恐山-下北-大湊-野辺地-青森(八甲田丸観光) 青森(泊)

当初の予定では、本日は、青森-盛岡-宮古-久慈-八戸-青森という、山田線、三陸鉄道北リアス線、八戸線を

巡り、明日を下北半島の恐山へ行く計画であったが、天気予報では明日は雨が降る可能性ありとの事だったので、

予定を変更し、本日は恐山観光をする事とした。 恐山へのバス便が少ない事もあって、最初に津軽線で三厩駅まで

往復する事にした。

青森発 6:14 の蟹田行きの各停電車で乗り、今しがた急行はまなすで乗車した区間を引き返す。蟹田駅の手前の

陸奥湾がきれいに見えるところは、この時は霞んでいた。 蟹田で三厩行きの各停列車に乗り換える。この区間から

非電化のローカル線区間となるが、この時は通学時間帯ということもあって、1両編成のディーゼルカーはほぼ満席

の状態であった。列車は、北海道方面に行く津軽海峡線や建設中の北海道新幹線と時々交差しながら進んで行き、

やがて北海道新幹線の駅の予定地の津軽二股駅に到着する。しかしこのような過疎地と思われるところに新幹線の

駅を作ってもそのくらいの乗降客になるのだろうか、気になるところである。三厩駅の1つ手前の津軽浜名駅で

高校生は全て下車したが、地図を見ると「青森北高今別校舎」というのが近くにあり、ここに通学する学生らしい。

列車は定刻通り 7:46 に三厩駅に到着。 列車に同期して竜飛崎方面へ町営バスが運行されている。この時も駅前に

停車しており、これを利用する人もいたが、私は折り返し蟹田方面に引き返す事にした。 帰りは学生もいないので

車内はすいており、津軽二股駅付近の建設中の北海道新幹線の写真をゆっくりとる事ができた。蟹田からはスーパー

白鳥14号に乗り換え、青森には 9:15 に到着した。

青森からは、第三セクターの青い森鉄道に乗り換え、野辺地へと向かう。 この路線は旧東北本線で、途中の

浅虫温泉駅には昔は特急も停車したが、今はずいぶんと不便になったので浅虫温泉への観光客は減ったように

思われる。 列車は青森から40分ほどかかり 10:15 に野辺地駅に到着した。

野辺地駅では、八戸始発の大湊行きの快速列車に乗り換えたが、これが満員は私は何とか通路側に座ることが

できたが、立っている人も多かった。 野辺地から恐山への最寄り駅である下北駅までは途中の停車駅は陸奥横浜だけ

だったので約45分で到着した。

青森-蟹田-三厩-蟹田-青森-野辺地-下北間の写真

下北駅から恐山行きの路線バスに乗車したが、快速列車に乗車していた人はほとんどこのバスに乗り込んでいた。

下北半島は路線バスの便が悪く、路線バスで観光できるのは恐山くらいで、他の観光スポットへ行くのはレンタカー

を使うのが現実的のようである。 この路線バスは、最初のうちは市街地を走りこの地域の交通の拠点となる

むつバスターミナルを経由するが、山道に入ると車内放送で恐山の説明をしてくれるので観光バスのような感じで

ある。 下北駅から恐山までは約40分程度の行程であった。

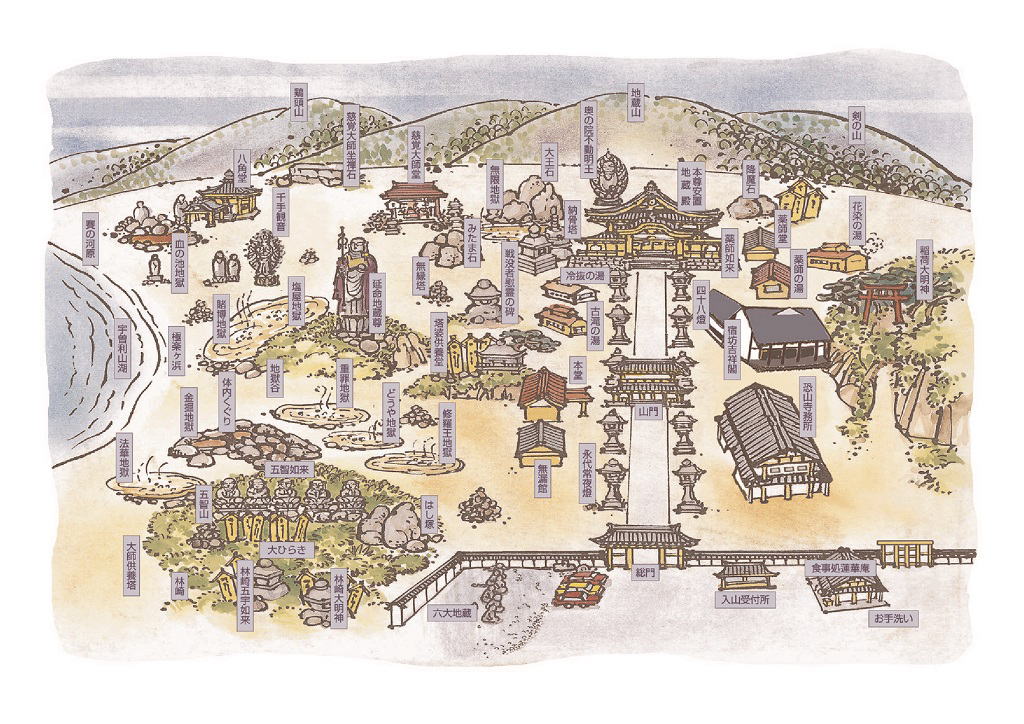

恐山は、伝承によれば天台宗を開いた最澄の弟子である慈覚大師円仁が貞観4年(862年)に開山された霊場であり、

円仁が唐から帰国後、夢で告げられた霊山を探し歩き、苦労の末 恐山にたどり着いたといわれている。

また、恐山は、高野山、比叡山と並んで、「日本三大霊山」とされることもあるらしい。

実際に恐山を散策すると、宇曽利湖(うそりこ)をとりまく白い砂浜と、ところどころ火山ガスが噴出する岩肌の

一帯が対照的であるが、前者が極楽で後者が地獄になぞらえる、との事である。この荒涼とした地獄には多くの風車

があり、カラカラとまわり続ける風車が物寂しいが、風車の柄の部分には個人名がびっしり書き込まれており、

小さい子供を亡くしたご両親が供養するためらしい。 恐山の入口の手前に、三途川と朱色の橋があるが、この川は

霊界と俗界を隔てるものとの事である。

恐山の写真

恐山散策1時間以上体験し、再び路線バスで下北駅へと引き返す。JR大湊線は、次の大湊駅が終点になるので、

大湊まで行き、大湊から野辺地へと引き返す。行きと違って大湊-野辺地間は各停だったので約1時間の所要時間

であった。恐山への環境客が多く、列車はほぼ満席であった。途中、臨時のリゾート快速列車「リゾートあすなろ下北号」

とすれ違った。全車座席指定の豪華な車両なので、この列車を利用した方が良かったかも、と感じる一瞬である。

野辺地からは行きと同じく第三セクターの青い森鉄道で青森へと向かい 16:07 に青森に到着。

下北-大湊-野辺地-青森間の写真

青森駅の近くに、かつて青函連絡船で活躍した八甲田丸がメモリアルシップとして展示、公開されている。函館駅には

摩周丸が展示されており、昨年(2013年)9月に観光したが、八甲田丸は摩周丸とは違った雰囲気を醸し出していた。

特徴的なものは「青函ワールド」で昭和の時代のジオラマが展示されていた。青函連絡船に乗った経験のある人には

非常に懐かしい光景である。このジオラマはもともと東京お台場の船の科学館にあった羊蹄丸に展示されていたもので

あるが、羊蹄丸が解体される際これも廃棄される事になっていたが、青森市の歴史や文化の継承のための活用したい、

という青森市民の声が行政を動かし、八甲田丸に移設された、という経緯がある。

八甲田丸は、この「青函ワールド」の他にも、地下の車両甲板が魅力的であった。車両甲板は鉄道車両を輸送する

スペースで、昔乗車した経験があるディーゼル特急列車が特に懐かしかった。このような展示は摩周丸ではなかった

ので、とてもテンションが上がった。ただし摩周丸にあった、2等客室のじゅうたん席は見つからなかった。

八甲田丸の写真

この日は 18:30 頃にホテルにチェックインすることができた。前日は夜行寝台列車での宿泊で、パソコンや携帯への

充電ができなかったので、バッテルー残量はかなり減っていた。

旅行記(5日目)

大人の休日倶楽部パスによる北海道・青森・岩手旅行記 TOPにもどる